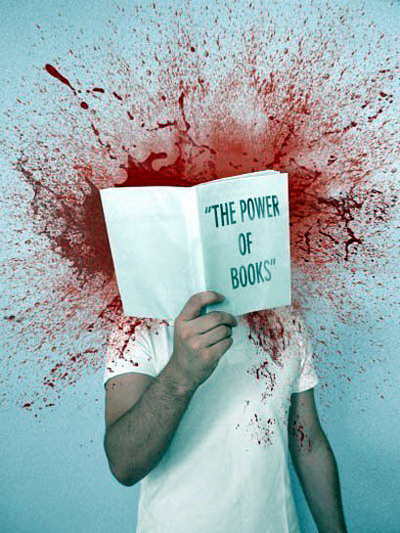

¿Puede a estas alturas alguien creer que leer es bueno? Supone cambios drásticos en el humor, tiempo desperdiciado sin trabajar, experiencia de desdoblamiento, latidos del corazón elevados, insomnio, gastos superfluos, menos espacio en la casa. En fin que se trata de un vicio al que es difícil de mantener y que produce maridos que llegan a casa borrachos de Moby Dick o Vargas Llosa y se vuelven entes insoportables, dicen sus pobres esposas, e individuos violentos capaces de hablar del capitán Ahab por hora y media mientras la mujer les dice, en el rincón y hecha un mar de lágrimas: “¡Ismael, por favor, ya no más!”

Con tristeza puede verse a jóvenes evadir la realidad mientras leen un libro tras otro y luego caminar por las aceras a altas velocidades, embriagados de Cortázar y vomitando conejos en las esquinas. ¡Pobres muchachos los nuestros, terrible época en que les ha tocado vivir donde se publica un libro cada medio minuto y donde es posible bajar novelas por internet, invento del demonio que ha puesto ésa y otras depravaciones al alcance de cualquiera!

Lamentable cáncer la literatura. Preparatorianos talentosos, futuros ingenieros en sistemas, posibles administradores de empresas, que un día descubren el espejismo de los libros y deciden estudiar Letras o volverse poetas. Con los años, los observo mendigando en las redacciones de los periódicos: “Me da una errata que corregir, por el amor de Dios”.

De los libros no se salvan ni siquiera los ricos. Bibliotecas enormes en casas sirven de escenario para que bibliómanos cuarentones lleven a sus invitados a probar ediciones reposadas (“¡Ah, un Nabokov de 1955!”, “Qué delicia, esta primera edición de Cien años de soledad!”), como si el sabor fuera diferente sólo por la fecha de publicación. ¡Ilusos! Han creado una cultura de la esquisitez (“Un Borges siempre combinará mejor con un Bioy, nunca se te ocurra leerlo al alimón con Roberto Artl, porque caramba no es de gente decente”), sin darse cuenta que sólo lo hacen por la embriaguez, por experimentar ese vértigo de las palabras agolpándose unas tras otras, por los personajes entrañables, por las frases perfectas.

He visto a la mejores mentes de mi generación desechas por los libros inútiles, por una poesía que no sirve para nada, malgastadas en ensayos que no dan puntos para el currículo. Y es que el problema, hemos de reconocerlo, no es el consumo en sí sino la inmoderación. Los médicos siempre han recomendado una bibliografía saludable para la vida: un poco de queso robado y búhos que no ululan, el manual del IETU o Soy mujer, soy invencible y ¡estoy exhausta! Pero los viciosos no saben contenerse, no saben seguir regímenes. Una mañana despiertan con antojo de Pérez Reverte, a la mañana siguiente han dejado todo por los guiones de Woody Allen. Saltan de un género a otro, cruzan siglos enteros y países en apenas una semana, sin detenerse en la pírámide alimenticia que nos recomienda: abténgase de la ciencia ficción, eleve su contenido de columnas políticas. Los viciosos nunca cuentan el número de páginas que consumen para decir: “Ya basta, ha sido suficiente”. Después de atragantarse 6 aventuras de Wooster y Jeeves, sienten culpa y la única forma de quitarse ese sentimiento, ¡vaya condena!, es seguir leyendo.

La literatura deja marcas, qué duda cabe. Abdómenes prominentes, traseros planos, una vista gastada por las páginas. ¿Qué le estamos haciendo a nuestro cuerpo?, y peor áun, ¿por qué dañamos nuestra mente con esa información innecesaria? Millones de personas han demostrado que se puede vivir sin Pessoa o sin Octavio Paz, que se es feliz sin una página siquiera del Quijote. Pero los consumidores de libros son seres derrotados, distraídos, perdidos. La literatura crea individuos incapaces de saber dónde están las llaves del carro, pero prestos a citar a Umberto Eco, cada que un acompañante dice por casualidad la palabra “monasterio”.

Cuidemos a nuestros adolescentes. Videos clandestinos en Youtube han dado cuenta de alumnos grabados mientras leían Un mundo feliz. Ha sido un escándalo mayúsculo, sobre todo cuando uno de los estudiantes, sin dejar de reírse como un tonto, habló de la euforia que le provocaba Ibargüengoitia. Ha sido uno de los casos más bochornosos que me ha tocado presenciar. El director del plantel tuvo que salir a desmentirlo todo, a fin de que ningún padre de familia creyera que ahí -en un instituto tecnológico- se estaba propiciando el consumo de novelas.

Pero el asunto no puede acabar ahí, en una mera anécdota. Se sabe de jóvenes que llevan a la escuela libros QUE NO pertenecen a ninguna asignatura y que a escondidas ojean durante los recreos, mientras sus compañeros –sin duda, los más sanos y quienes a fin de cuentas sacarán adelante a este país- practican el deporte o flirtean con las chicas. La Asociación Estatal de Padres de Familia ha pedido a las autoridades aplicar la “Operación Mochila” a fin de decomisar cualquier libro que no haya sido pedido por los profesores. Y se trata de algo que es urgente extender a otros colegios, para cumplir uno de los objetivos centrales de este Gobierno: trabajar para que la literatura no llegue a tus hijos.

Por otra parte, estudios han demostrado que autores que consideramos inofensivos como Stephen King o J. K. Rowling sirven de puerta de entrada a otros novelistas mucho más fuertes y adictivos. Que si como padres descubrimos Harry Potter en el cuarto de los chicos y lo dejamos pasar por alto, somos responsables de que en un futuro, el muchacho termine en las garras paranoicas de Phillip Dick o viajando en las ciudades invisibles de Italo Calvino. No permitamos eso, por favor, señores, vigilemos lo que entra en nuestras casas y que, les aseguro, aunque para sus hijos sea “mero entretenimiento” es algo mucho más peligroso que eso.

Finalmente debemos exigir a nuestras autoridades combatir el tráfico de libros, la compraventa de segunda mano, los préstamos, los robos de las bibliotecas, las adaptaciones cinematográficas, las reseñas elogiosas en los periódicos, incluso hasta los blogs y promover en cambio las presentaciones de poemarios locales, los talleres literarios, las premiaciones de Juegos Florales, las tesis, los simposios y todas esas prácticas que ¡gracias a Dios! nos han ayudado a mantener a raya la adicción de nuestras juventudes a la literatura.

¡Por un México libre de libros!

Para los incorregibles comentadores de este blog: Rodrigo, Pepe, Daryl, KurtC, Soel, Giggles, Wil y las dos Lauras

Además de sus cuentos y sus magníficas novelas, Ibargüengoitia examinó la realidad cotidiana desde el periodismo.

Además de sus cuentos y sus magníficas novelas, Ibargüengoitia examinó la realidad cotidiana desde el periodismo.