Pensar adelgaza

No se equivocaba Pascal: se escriben textos largos por falta de tiempo para reducirlos. En esta entrevista, el máximo promotor de la Lipocultura, Marcus Cunningham, nos acerca a su ya célebre sistema de adelgazamiento.

Una cosa ha preocupado al doctor Marcus Cunningham, de la Universidad de Michigan, desde sus inicios: el grosor de los libros. En una cultura, como la norteamericana, donde las narraciones menores de 300 páginas son novelas truncas, Cunningham ha encabezado una nueva ofensiva contra el peso material y a favor del peso específico de la literatura que él ha destacado en autores de América Latina como Augusto Monterroso o César Aira.

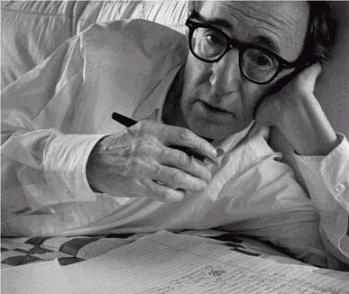

Después de haber criticado el método Pilatos (obras que fueron desarrolladas según los dictados de la masa) y la escritura macroética (narraciones dependientes de la repercusión social), el doctor Cunningham lanzó la Lipocultura como un sistema que comprende operaciones para disminuir la palabrería vacua y sin posibilidades de trascender. Sentado sobre un sillón ligeramente oloroso (“Le perteneció a Bukowski”, asegura), el polémico especialista nos habla de sus técnicas literarias desde su casa de descanso en Oregon, en el noroeste de EU.

¿De dónde surge la Lipocultura?

En 1920, mi padre estuvo en un servicio diplomático en Bogotá, pese a sus dificultades para hablar español. Cierta noche coincidió en una cena con José Juan Tablada, compatriota tuyo, quien entusiasmado le contó sobre un poema que acababa de escribir en una servilleta. El poeta comenzó su recitación diciendo: “Li-Po es cultura”, línea que finalmente suprimió en la versión publicada. Debido a la gran cantidad de vino que había ingerido, mi padre creyó que Tablada le confiaba un método para redactar haikús, dado que por ese entonces, el poeta investigaba la capacidad de los orientales para reducir la poesía a unas cuantas líneas. La confusión duró el tiempo suficiente para que la palabra “Lipoescultura” ocupara las mejores páginas del diario del viejo Cunningham y buena parte de mi niñez. Años después, una vez que obtuve mi diploma en Oxford, mi padre me encargó que diera coherencia a sus anotaciones. Pero como el término “Lipoescultura” ya estaba registrado, los abogados me recomendaron optar por el concepto más significativo de “Lipocultura”.

Comenzó usted, si no me equivoco, con un Centro de Modelado Cultural.

Sí, al principio reuní a un grupo de chicos en un café para hablar de escritores, libros y problemas de la actualidad. Leíamos los textos que llevaba cada uno de ellos y yo usaba un sistema que en ese entonces denominé de “hilos rusos”: medíamos sus creaciones con lecturas de Chéjov o Dostoyevski a ver si los chicos podían superarlos.

¿No era un poco duro eso?

“Si no duele es que no está funcionando”. Creo que la frase es de Masoch.

No, es de Cindy Crawford. Señor Cunningham, ¿en qué consiste exactamente la Lipocultura?

Podemos compararla con el trabajo del escultor que de un cubo de granito va cincelando la figura a través de la sustracción: quitando lo innecesario. Eso es la Lipocultura: quitar para dar forma. Y ya se sabe que la esencia del arte es formal.

Me pareció haber visto sus diagramas de corrección sobre algunos manuscritos. Parecen estrategias de un coach de baloncesto.

Sé a lo que te refieres. A veces hay que hacer señalamientos muy específicos con flechas, tachones y círculos; hay jóvenes que no entienden tus sugerencias hasta que escribes “Esto es una mierda” al margen.

Recuerdo que Bushnell recomendó recientemente no escribir más de 50 páginas diarias. ¿Cree usted que se trate de un régimen excesivo que termine por mermar la salud de la literatura?

El problema con las limitaciones es que nos vuelve contadores y no de historias precisamente. ¿Y si a la cuartilla 48 surge el Shakespeare que todos llevamos dentro?, ¿qué hacer en estos casos?, ¿dejarnos llevar por el placer o por la aparente autocrítica? Yo creo que Bushnell terminará por crear un ejército de anoréxicos creativos, que reflexionarán dos horas antes de teclear su siguiente frase.

Da la impresión de que su método reductor es muy cercano al de Bushnell.

No, porque no es lo mismo lo que escribes que lo que publicas. El problema no está en la escritura sino en lo que termina en los estantes. Lo que la Lipocultura propone es un trabajo a posteriori de la creación literaria. No te prohíbe redactar, sino que trabaja con el texto antes de que llegue a los lectores.

¿Qué ventajas tiene sobre otros sistemas, digamos, por ejemplo, la Dieta de la Luna?

Eso de sentarse a contemplar nuestro blanco satélite hasta que nos llegue la inspiración ha producido más cursilería que literatura. Es una estupidez, no lo intenten. Mi sistema está semióticamente probado. Nueve de cada diez textos redactados con Lipocultura han llegado a ser temas de tesis. Ningún otro método mejora a tal grado el desempeño textual de las personas.

En términos generales, ¿no está viviendo la literatura contemporánea una obsesión por el grosor quizás alentada por el mercado?

En parte. Los norteamericanos aman las novelas porque ellos mismos le imponen el ritmo a su lectura. Un cuento te exige no separarte de él hasta el punto final; la novela, no. Un poema necesita que sólo existas para su lectura; la novela que tengas unos minutos libres en la fila del banco. Por eso los norteamericanos veneran el grosor; por la amplitud que permiten sus historias; sus lecturas son la música de fondo de otras actividades: viajar, asolearse, prepararse para la siesta. No te voy a mentir, en la actualidad me preocupa que gente como Stephen King lidere el mercado. Dios, a mí me causan más terror las cientos de páginas que escribe que sus historias. El sólo espesor de It me dejó sin dormir una semana.

Pienso un poco en Robert Musil y en sus cientos de páginas innegablemente desiguales, y en lo característico que significa eso de su literatura. ¿No está usted contribuyendo finalmente a la cultura light: el material digerido para el público lector?

Si me quieres comparar con lo que hace la Reader’s Digest, podría golpearte con el Manual Merck que guardo para estos casos. Me niego a pensar en esos términos. Mira el caso de T. S. Eliot, ¿qué sería de Wasted Land si Ezra Pound, un precursor de la Lipocultura, no le hubiera sugerido suprimir decenas de versos innecesarios? Los editores talentosos han hecho esto todo el tiempo, lo único que hago es popularizar el método.

¿Está usted hablando del autor de Cantos, un libro de 824 páginas?

Sí, hay gente que trabaja mejor con los cuerpos ajenos que con los propios. Mi mujer puede darle mejores razones al respecto.

¿Es crítica literaria?

No, es dietista.

Volviendo al tema, ¿qué pasa con Dostoyevski y Tolstoi o más evidentemente con Joyce?, ¿no será que los escritores actuales tienen modelos a esa escala?

Sí, todos quieren escribir el libro y no se preocupan por hacer literatura. Los jóvenes se deslumbran con Guerra y Paz y olvidan que el mejor Tolstoi se encuentra en La muerte de Iván Ilich, un relato que no consume ni una hora. Tengo la impresión de que los muchachos de hoy no se han dado cuenta que hay mentes que pueden soportar esas dosis y que no es cuestión de reproducir la experiencia sólo para “ver qué sucede”.

¿Su sistema no provoca a la larga que los autores desechen todas sus páginas después de haberlas escrito?

Una cosa te puedo asegurar: toda esa bulimia literaria que padecen nuestros jóvenes no se debe a métodos como la Lipocultura. La escritura de obra debe estar bajo estricta supervisión estética. Eso es indispensable. Por ello, todos nuestros clientes firman una cláusula que nos libra de responsabilidades ante valiosos manuscritos destruidos durante ataques de depresión o delirium tremens.

Pasando a los casos particulares, ¿cuál ha sido el ejemplo más exitoso de su sistema?

No debería decirlo pero un día llegó el editor Gordon Lish a mi laboratorio de Alabama, con unas cuartillas mecanografiadas por un tal Raymond Carver. Me dijo: “¿Qué puedo hacer con el chico? Sus cuentos son buenos, pero late demasiada emoción en ellos”. Le dije que suprimiera las explicaciones y dejara sólo lo necesario. “Eso es algo muy peligroso, Marcus”, me dijo. “La gente quiere motivos”. Estuvimos en una discusión acalorada, pero pudimos eliminar casi la mitad de las palabras originales, gracias a la Lipocultura, que en esos momentos estaba en un periodo de prueba. Cuando acabamos, Lish estaba eufórico. “¿Sabes una cosa?”, me dijo, “Esto no puede quedar en el olvido, añadiré la palabra ‘dijo’ en varios momentos de la historia, como una forma de recordar tu muletilla”. “Yo no tengo muletillas”, dije, pero su propio entusiasmo le impidió escucharme. Así salió el estilo Carver. Lo lamento por sus imitadores.

Y en el extremo contrario, ¿recuerda algún escritor cuya grafomanía no haya podido curar?

Norman Mailer ha sido mi único fracaso en todos estos años. Una madrugada del verano de 1991, vino a mi casa con su Fantasma de Harlot: un mamotreto de mil 300 páginas sobre la maldita CIA. Carajo, Norman, le digo, qué demonios te pasa. Y él: Marcus, ayúdame, ha vuelto a suceder. Lo senté en el sillón que alguna vez fue de Fitzgerald y le dije: Relájate y háblame un poco sobre tu infancia. No acababa yo de acomodarme en mi tumbona cuando Mailer me contó que siendo apenas un chico de nueve años redactó 250 páginas de un historia que tituló Invasion from Mars. Entonces mientras hablaba, todo fue claro para mí: estaba frente a un caso perdido.